top of page

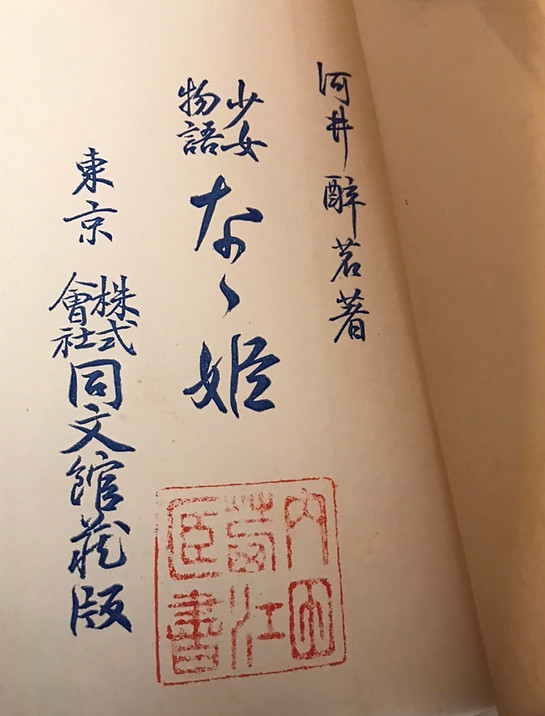

竹久夢二原画(島本家所蔵)

島本久恵は大正3年、婦人之友社に入る。竹久夢二は、大正4年4月から婦人之友社に入社し画を担当する。島本久恵と竹久夢二は同僚として働くようになり久恵は夢二から約20枚(推測)の原画を譲り受けた。酔茗と久恵は著作物に夢二の原画を、扉絵、さし絵などの装丁に使い編集した。

「新少女」には夢二の描いたカット絵が沢山掲載されている。

島本邸は東京家裁の管理下にあり管理人以外は入室を禁じられており、私たちは実物を見ることが出来ないので酔茗、久恵、融の著作物に印刷された竹久夢二の絵を見つけて「この原画が島本邸内に保存されている」と推測できる。

久恵さんからご贈呈頂いた「俚譜薔薇来歌」の表紙を飾っている絵

明治9年、仙台城下に生まれ、明治女学校を卒業、信州、安曇野の相馬愛蔵に嫁し、夫と共に新宿中村屋を築き上げ、芸術家はじめ各界の多数な人たちの集うサロンの女主人として活躍した相馬黒光の起伏に富んだ生涯を、盲目のロシア人エロシェンコのかなでる哀愁に満ちたバラライカの調べに心寄せて綴る長編小説、星野天知、島崎藤村、国木田独歩、萩原碌山など、きわだった個性を配して織りなす、明治の一模様。(俚譜薔薇来夏の帯より)

島本融先生は、平成13年9月8日に大阪府堺市立中央図書館で「島本久恵―河井酔茗とともにーその90年の軌跡をめぐって」を講演されました。その中で婦人之友社が出版の「新少女」の中に竹久夢二がさし絵をずいぶん書いていることを紹介しています。「その中からこういうのが残っておりまして・・カットみたいなところを夢二が描いたんですね。これは親父の字で一生懸命編集したんです。これもその夢二さんが描いている。そこの右側に原画を並べておきました。後でお帰りにちょっとご覧になればと思います」

「でも非常に深刻なテーマをかいても何か夢二流のこういうのは個人様式というんでしょうね。だから、

昇華してしまうというところがありますね。これも夢二の、おふくろの『花と松柏』というのに装丁に使いました。こんなふうに割にこってりした彩色の部分もあります]と説明をしている。

。

融先生から頂戴した「島本久恵―河井酔茗とともにーその90年の軌跡をめぐって」に掲載されている

夢二のカットである。

1.

内田さん提供

岡田道一は、詩人であり医者でもあります。一高時代から河井家に出入りしている方で京都大学に進んだお医者様です。竹久夢二の友人であり主治医でもあります。東京市衛生技士の頃麴町区内の全小学生に衛生婦を初めて設置し養護教育制度の生みの親とも言われています。

夢二の画

融先生から頂戴した「鱗片記・島本久恵著」1933・女性時代社出版

塔影182号

機関誌「塔影」は河井酔茗の第二集詩集の名前

から取られましたが、1975年社名を「塔影詩社」

と改める。

島本久恵は「長流」第5巻の執筆を続けている。

bottom of page