著書・蔵書類を日本近代文学館に遺贈

島本邸の蔵書 居宅リビングで撮影 (2022年4月7日)

別棟の書庫 1、2階にも保管されていた。

著書・蔵書類の散逸を防ぎ文学館、図書館、大学などに寄贈すべきと考えた

令和3年12月に東京家裁に於いて相続財産管理人(*)が選任され、令和4年1月に初面会、その場で島本邸に遺されている膨大且つ貴重な価値がある文学遺産を守ることの重要性を訴えた。

そして令和4年6月、管理人に、邸内には次の方々の文献がある旨お知らせし、先生の教え子たち数人の協力を得て、文献の整理と目録作りを実施したいと提案した。

(文庫派)河井醉茗、横瀬夜雨、内田茜江、伊良子清白、有本芳水、塚原山百合(のちの島木赤彦)、北原白秋、窪田空穂、三木露風、川路柳風、長谷川春草、平井晩村、山崎紫紅、原田譲二。(更に)江口きち、竹久夢二の関連在資料、すべて探して整理したい。

整理作業についての管理人からの回答

資料整理作業については、邸内に滞在することによる健康被害、エアコンやトイレも使えない場所で何日もかけて整理するのは不可能である。書籍は先生宅に残して、資料等2トントラック2台分はアパートを借り、移す方針との連絡あり。

近代文学館に「榎本様の書簡にあった文庫派の方々の名前を伝えたところ大変豪華なメンバーで、資料を整理、公開することが出来れば研究にも大きく寄与する」との感想だったようです。整理作業は文学館で行うのでお手伝いは不要とのことであった。近代文学館に運んでから寄贈対象リストを作成してもらい交付を受けるそうです。

日本近代文学館「かけがえのない文学資料として保存したい」

日本近代文学館事務局様からの書状(2022年8月18日)―抜粋―

この度は、貴会「ゆずり葉の会」のご活動に付きまして、ご丁寧なお手紙と詳細な資料をご恵送いただきまして、誠にありがとうございます。

島本融先生、河井酔茗先生、島本久恵先生の顕彰、およびゆかりの資料の保存・継承につとめられている貴会のご活動は兼ねてよりホームページで拝見し敬意を抱いておりました。

本来でしたら、小館よりごあいさつを申し上げるべきところ、榎本様よりご丁重なる書状を拝受いたしまして、たいへん恐縮いたしております。

相続財産管理人より、島本融先生、河井酔茗先生、島本久恵先生の資料ご寄贈のお話は承っております。この度、小館にお預けいただけます資料は、かけがえのない文学資料として永く保存させていただく所存でおります。

日本近代文学館事務局長様からの書状(2023年5月23日)―抜粋―

5月12日付の貴簡を拝読いたしました。ゆずり葉の会での顕彰活動、その中で育まれた内田茜江氏ご遺贈とのご縁など、多くを学ばせていただきました。

このたびの、旧蔵資料他を日本文学館へご寄贈いただけるという件につきましては、相続財産管理人の先生からお知らせを頂戴し、現在、法人定款等に則り手続きを進めているところでございます。

まだ具体的な資料についての確認が可能な段階ではございませんので、お申し越しの内容へのご回答を近日中に申し上げることが出来ません。資料の確認が出来ましたら、改めまして当方より、書面にてお知らせを差し上げたいと存じております。

貴重な文学遺産が散逸

著書・蔵書類の散逸を防ぎ文学館、図書館、大学などに寄贈しようと考えた

令和3年12月に東京家裁に於いて相続財産管理人が選任され、令和4年1月に初面会、その場で島本邸に遺されている膨大且つ比類なき価値がある文学遺産を守ることの重要性を訴えた。

そんな中、縁故人の一人が玄関の鍵を持ち去り邸内に出入りしている痕跡(室内の紙類を庭に廃棄)が見られた。

邸内初見分、「家捜し・物色」の惨状

令和4年4月7日、相続財産管理人、榎本、弁護士の3人で邸内初見分のため入室したところ、驚くべき惨状を目の当たりにした。

余りにも酷い室内物色の爪跡を見て私は「なんでこんなに!」と驚きの声を上げた。

先生没後ご自宅は家裁の管理下に置かれ、管理人以外は入室できない筈であった。

令和3年12月に管理人が着任した時は、すでに貴重な著書・書簡類が持ち出された後だったため持ち出しを制止できなかったと思われる。

膨大な著書・蔵書類の流出が発覚

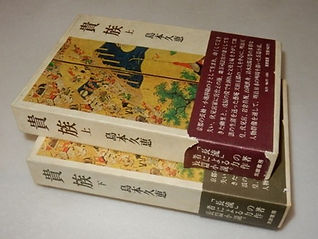

島本邸には父河井酔茗、島本久恵、島本融の膨大な著書・蔵書類が遺されていた。

2階建ての書庫および居宅に保管されていた。

黎明期の日本文学の歴史的遺産であり、後世のためにきちんと管理体制がある歴史館、文学館、図書館等に遺贈することが理想であった。その意味では、大半の蔵書類を日本近代文学館に遺贈することが確定し安心していた。

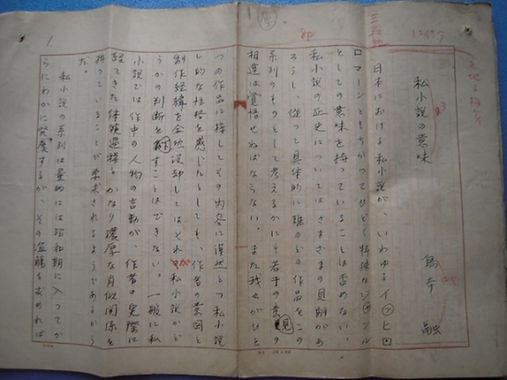

ところが、令和5年9月末、「ヤフオクに島本融先生の関係文献が沢山出品されている」との情報が齎され騒ぎになった。検索してみると、「島本久恵、融先生宛」の受信書簡(葉書)などご存命中に流出する筈のない資料がいっぱい出品されている。島本久恵の著書の原稿も沢山出品されている。原稿の一点一点はこの世に二つとない貴重な遺品である。

書簡類(手紙・葉書等)の流出

著書等の印刷物の散逸を防ぐことは重要であるが、印刷されていない書簡類の保存はより重要な課題である。ご自宅完成の昭和13年から、酔茗、久恵、融がこの家に遺した文学的遺産とくに書簡類を、融の死去を待っていたかのように売却することは絶対に許されない。

取りあえず東京の古本販売サイトに限定して出品されている約30点をチェックし、安い商品を選んで入札に挑戦、17点の書簡等を落札し買い戻した。

酔茗や久恵の著書執筆原稿が多数含まれている。また河井酔茗、島本久恵、融宛の手紙などが沢山含まれている。

流出、売却の期間と規模

流出(持ち出し)の期間は、令和3年秋以降から令和4年春頃まで(管理人着任以前の時期)と推測される。流失の規模については推測でしかないが、(令和5年9月末時点では既に出品のピークは過ぎていると思われたが)、2年間で1000∼2000点にのぼると思われた。(あくまで推測)

失われた芸術的文学的価値を金銭で評価することは難しいが、日本の文学的遺産を散逸させてしまった事実は重大である。

近代文学館への背信

著書、蔵書、書簡類の大部分は近代文学館に遺贈することになり、同文学館と管財人との間で了解されていた。管財人から私宛の4月25日付連絡でも、「河井酔茗氏、島本久恵氏に関連する資料等のうち高円寺のアパートにあったものは、全て近代文学館に移しました。」と知らされていたので安心していた。

しかし、近代文学館への移送以前に(令和3年秋~4年春)に貴重なもの、高価なものは島本邸から持ち去られていたと思われる。即ち「宝物」は確保したうえで「残り物」を近代文学館に遺贈したことになる。

なお、近代文学館からの流出も可能性としてはあり得ると思い、念のため同館の事務局長に問い合わせたところ、「近代文学館はヤフオクで販売することは絶対にありません」、「書籍等はまだ段ボール箱に入ったままです」と説明があった。

東京家裁に上申したが

河井酔茗、島本久恵、融先生の著作物、特に手書きの原稿、縁故者たちからの書簡類等々、全てこの世に1通しかない貴重な遺品を散逸させてしまった。

島本融先生が亡くなった途端に、手書きの遺品まで世間に晒し金銭に替えてしまうとは・・・。

東京家庭裁判所に「これは重大事件であるから、調査し真相を究明して頂きたい」と上申した。

ヤフオクに出品された膨大な著書・書簡類、

その一部を榎本が買い戻した

日本近代文学館 訪問記

島本先生のご自宅に保存されていた膨大な蔵書、書簡等は日本近代文学館に遺贈され同館にて整理が行なわれています。この度河井酔茗の多大な蔵書の中から発見された白秋の自筆文献が見つかりました。今後の白秋文学研究の一端として後世に遺され生かされることと思います。また河井酔茗の近代文学に懸けた尽力は、文庫派はじめ多くの作家の皆さんへの礎となり達成された事実は、文学史に遺る新たな歴史になりました。

この程、同館に於いて「北原白秋生誕140年 白秋万華鏡」の展示、イベントが開催されていましたので参加いたしました。

◇記念イベント「編集委員対談」

4月26日(土)14時~15時30分 近代文学館講堂

講演者:中島邦彦同館理事長、坪井秀人本展編集委員

「生誕140年、白秋の作品を思い出す」

中島国彦先生からの質問・・・「どれが白秋の詩でしょうか?」

1,雨が降ります。雨が降る。遊びにゆきたし、傘はなし、

2、春は早うから川辺の葦に、蟹が店出し、床屋でござる。

3,ちんちん千鳥の啼く夜は、鳴く夜さは、

4,わっしょい わっしょい、わっしょい、わっしょい。祭りだ、祭りだ。

5、大雪、小雪、雪の降る晩に、誰かがひとり、

6,海は荒海、向こうは佐渡よ、すずめ啼け啼け、

7,からたちの花が咲いたよ、しろいしろい花

40人ほどの受講生が真剣に聞いていました。答えは裏側(2頁)にあります。幼い頃、どこかで聴いたことのある懐かしい歌です。他に西條八十や野口雨情の名前も挙げられました。馴染みのある言葉で詩を表わし、情緒豊かな短歌には白秋の歩んだ生涯が多面的に表れていると思いました。近代の詩歌への情熱と執念がカーキ色になった用紙の上に表れていました。

◇展示品鑑賞

5月31日(土)

白秋の生涯についての解説や、作品が沢山展示されていて2時間たっぷり鑑賞してきました。

展示物には「河井酔茗、島本久恵、島本融文庫」と記された説明が随所に見られ、融先生とご両親の功績を確かめることが出来ました。

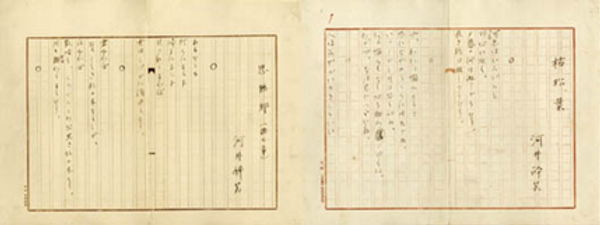

1, 白秋から河井酔茗への書簡、明治38年3月21日

淋しきまゝに人なつかしく・・。絵葉書で掲載

2 草稿「草の葉っぱ」大正9年9月白秋詩集第1巻

推敲の様子、訂正部分が明確にわかる詩です。

3 白秋から河井酔茗への書簡、明治38年2月27日

脳病再発で静養するとの書簡を送る。「春海夢路」に於いて訂正したい旨を記し河井酔茗に手紙を書いている。

常に酔茗を頼り酔茗を師として教えを乞う白秋の姿に詩人としての姿勢を感じとれます。酔茗もまた白秋の歩みを真剣に見つめ続けた師としての役割を果たされたことが分かりました。

今回の近代文学館での展示は、「2025年度春季特別展」に於いて島本融先生ご逝去後初めて展示された書簡や蔵書です。

【答え】 全部正解、全て白秋の作詩です。